石川町指定有形文化財

鈴木家門

| 指定年月日 | : | 平成7年5月20日指定 |

| 所在地 | : | 石川町字下泉163番地の1 |

| 所有者 | : | 石川町 |

| 間口 | : | 2.73m(約1.5間) |

| 奥行き | : | 1.82m(1.0間) |

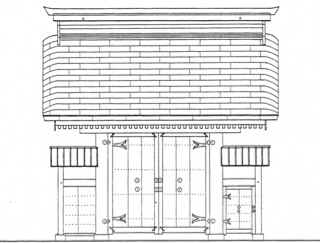

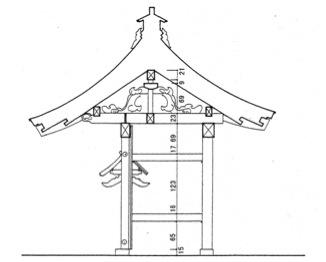

| 形式 | : | 木造、切妻造り、銅板葺、扉付き、一門一戸、両袖付き、薬医門 |

門の概要

鈴木家は、江戸時代に石川組16ヶ村の大庄屋を務め、武士身分に相当する郷士※1にも列せられました。したがって、この門も、郷士の特権として江戸時代後期に建立されたものと推定できます。

|

|

| 鈴木家門立面図 | 鈴木家門側面図 |

解体前の鈴木家門門は表道路に面して屋敷境よりやや後退して建っています。一間一戸、門扉付きの薬医門※2です。屋根は、元々は切妻造りの板葺き(現在は銅板葺き)、でした。主柱の両側にはそれぞれ半間の袖壁があり、正面向かって右側のものには潜り戸が付けられています。主柱と控柱はいずれも切石基礎の上に立ち、軸部や各部造作などは総ケヤキ造りです。軒は二重の垂木として正面だけ半船耷造り※3となっています。正面の中備えと側面の妻飾りには大型の板蟇股※4と大斗※5を飾り、破風飾り※6には蕪懸魚※7を用いるなど、民家の屋敷の門としては相当に異例でかつ入念な造りであります。

※1…「ごうし」。江戸時代の武士階級(士分)の下層に属した人々

※2…「やくいもん」。2本の本柱の背後だけに控え柱を立て、切妻屋根をかけた門。

※3…「せがいづくり」。柱の上部から腕木を出して支える棚をもつ民家のつくり。

※4…「かえるまた」。加重を支え、また装飾目的の部材。

※5…「だいと」。斗栱で柱上に直接ある大きい斗の事。

※6…「はふかざり」。切妻や入母屋などにできる三角形部分に装飾される飾り。

※7…「かぶらけぎょ」。蕪のように、下向きに、膨らんだ妻飾りのこと。

平成25年度鈴木家門復原工事について

見つかった建築当初の基礎平成25年度に行われた復原工事によって、新たな発見がありました。

まず、門の基礎が3回にわたって造られたことです。最下層は現在よりも80cm低いところにあり、ここから基礎石が見つかりました。これにはほぞ穴が開けられており、さらに袖石、飛び石も見つかりました。このことから、県道が上がるにつれて、門の高さも上げていったとものと思われます。

次に、部材から文字資料が発見されました。

1点目は、2つある鬼板のうちの1つに「文化四卯 八月吉日」の文字が書かれていました。「文化四卯」は1807年になります。このことから、鈴木家の門は19世紀初頭に建造されたことが明らかになりました。

2点目は、もう1つの鬼板と棟板から、棟梁の名前が見つかりました。鬼板は「千本/棟梁町井氏」、棟板は「千本□□□□□/棟梁町井六左衛門」と読めます。

この「町井六左衛門」という人物の名前は、町内の板橋山光渡寺に見ることができます。光渡寺の本堂は文政6年(1823)から同9年の間に建立されたと伝えられており、須弥壇裏に「野州葉賀郡田埜浜村 大工 町井六左衛門 同與三郎」と記されています(『石川町史』第六巻文化編より)。

この人物を調べていたところ、栃木県芳賀郡市貝町の関東一円を舞台に活躍した宮大工一団※8の一人であり、同郡茂木町の「千本(センボ)」出身であることが分かりました。近隣市町村では、郡山市安積町の東光寺の建築にも携わっています。

※8…現栃木県芳賀郡市貝町の田野辺村に住んでいた、永(長)野万右衛門を大棟梁とした宮大工一団。初代万右衛門は、室町時代に伊賀国(三重県)から移住し、仕えていた宇都宮氏が改易後に城内家老となった水戸徳川家に厚遇され、造営した物は水戸城、筑波山神社など茨城県内を中心に神社・仏閣数十件に及ぶと言われている(市貝町公式HPより)。

|

|

||

| 赤丸が鬼板、黄四角が棟板 | |||

|

|

||

| 「千本/棟梁町井氏」 |

右側「文化四卯 八月吉日」 左側の文字の読みは不明 |

棟板に書かれていた文字 「千本□□□□□ 棟梁町井六左衛門」 |

|

このページに関するお問い合わせ先

石川町 生涯学習課

〒963-7846 福島県石川郡石川町字長久保96

電話:0247-26-3768